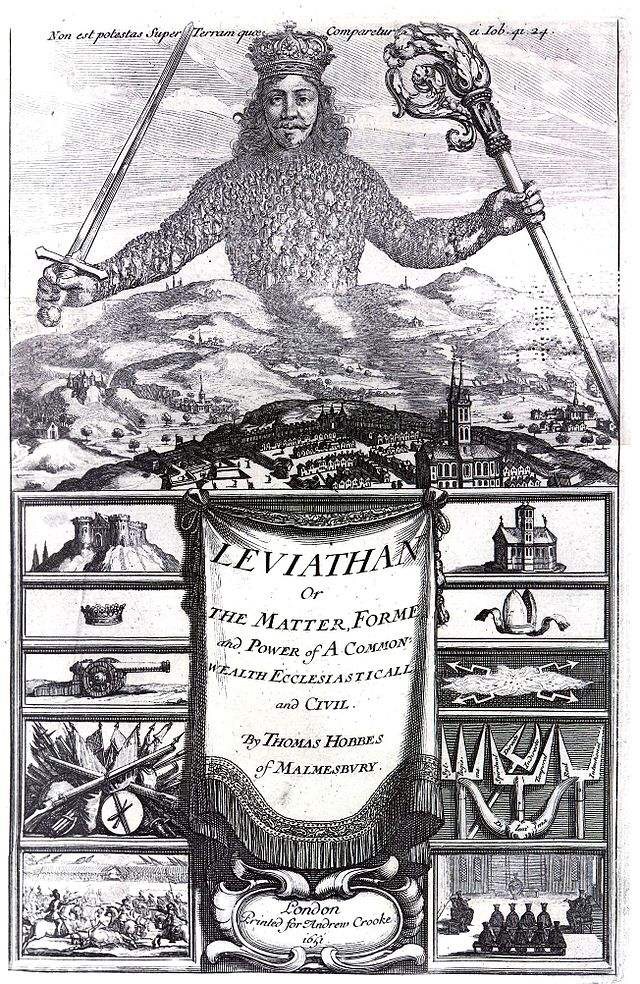

No, no era «el pueblo», pero en realidad, en ellos tres residía la soberanía de este país. Un triunvirato soberano, dueño del estado, auténtico Leviatán que desafíaba la lógica democrática. Leviatán trinitario, casi místico, encarnando en una misma persona monarquía, iglesia y banca. Aparte del cardenal y el banquero, que consiguieron hacer comulgar a los republicanos con ruedas de molino, nadie más parecía tener claro porque el monarca estaba también allí, aunque se sabía que el General, antes de morir, lo había elegido. Pero eso no preocupaba mucho a un pueblo cuya constitución acusaba ya de soberano y de poder elegir su destino. El pueblo sabía bien que por elegir se podía elegir hasta desahuciar a los personajes de una casa televisiva por SMS de pago; aunque también sabía que oponerse al desahucio de una indigente estaba severamente castigado. Este era un país libre donde una buena protesta de derechas o izquierdas, podía llevarte a un parlamento que en realidad casí nadie conocía. Eso sí, siempre y cuando se aceptase la «socialdemocratización» de sus postulados. A cambio, como a los toreros, al representante de la protesta se le permitía no cortarse la coleta mientras al público le gustase el espectáculo. Un público que con cada vez menos pan, pero con mucho circo, se entregaba a adorar a su lider, especie de Obama blanco que proclamaba que sí se puede, o que sí «Podemos» Se permitía la libertad de expresión, como dejando escapar el vapor de la olla de presión social. Se podía decir casi cualquier cosa, siempre y cuando el triunvirato pudiese seguir campando a sus anchas bajo palio – porque en definitiva Castilla ha de seguir siendo ancha. El gato negro vivía también en este país al menos desde la primera república. Negro y ciudadano libertario, solidario, ilustrado, artista y culto, el gato se había convertido en el epítome de los malos augurios, de la mala suerte. El gato negro seguía creando malestar a los soberanos y trataba de pasar desapercibido entre un pueblo supersticioso que al final sólo obedecía consignas de estado a través de los medios y de el miedo. Pero poco sospechaba el gato que el triunvirato había decidido cuarenta años atrás elegirlo para expiar los males del país. No se sabía bien si por conjuro o por medio de algún oscuro tratado internacional o concordato, que por cierto no aparecía en la constitución, se decretaba culpar siempre al gato negro de la crisis económica y social, que en realidad era fundamentalmente una auténtica crisis política, moral y cultural. El gato negro era libre e igual a las gatas negras, pero nunca podría haber sido blanco porque en este país sólo eran blancos los sepulcros consagrados. De hecho se le llamaba gato por costumbre, pero bien podía ser una gata. Sus maullidos molestaban y su sóla presencia causaba incomodidad en el estado. Realmente él no había decidido convertirse en un símbolo y sólo quería vivir libre y en igualdad. Pero tuvo la mala fortuna de cruzarse, una vez más en la historia de este país, por delante del monarca justo el día de su coronación. Ya había llovido mucho, casi siempre sobre mojado, y el país pasaba ahora por un mal momento. El cardenal y el banquero decidieron que era preciso sacrificar ya al gato negro, y así lo comunicarón al monarca. Apoyados por la prensa, dieron indicaciones claras a su sirviente más leal, la justicia, para condenar a muerte, que no juzgar, al gato negro.

No, no era «el pueblo», pero en realidad, en ellos tres residía la soberanía de este país. Un triunvirato soberano, dueño del estado, auténtico Leviatán que desafíaba la lógica democrática. Leviatán trinitario, casi místico, encarnando en una misma persona monarquía, iglesia y banca. Aparte del cardenal y el banquero, que consiguieron hacer comulgar a los republicanos con ruedas de molino, nadie más parecía tener claro porque el monarca estaba también allí, aunque se sabía que el General, antes de morir, lo había elegido. Pero eso no preocupaba mucho a un pueblo cuya constitución acusaba ya de soberano y de poder elegir su destino. El pueblo sabía bien que por elegir se podía elegir hasta desahuciar a los personajes de una casa televisiva por SMS de pago; aunque también sabía que oponerse al desahucio de una indigente estaba severamente castigado. Este era un país libre donde una buena protesta de derechas o izquierdas, podía llevarte a un parlamento que en realidad casí nadie conocía. Eso sí, siempre y cuando se aceptase la «socialdemocratización» de sus postulados. A cambio, como a los toreros, al representante de la protesta se le permitía no cortarse la coleta mientras al público le gustase el espectáculo. Un público que con cada vez menos pan, pero con mucho circo, se entregaba a adorar a su lider, especie de Obama blanco que proclamaba que sí se puede, o que sí «Podemos» Se permitía la libertad de expresión, como dejando escapar el vapor de la olla de presión social. Se podía decir casi cualquier cosa, siempre y cuando el triunvirato pudiese seguir campando a sus anchas bajo palio – porque en definitiva Castilla ha de seguir siendo ancha. El gato negro vivía también en este país al menos desde la primera república. Negro y ciudadano libertario, solidario, ilustrado, artista y culto, el gato se había convertido en el epítome de los malos augurios, de la mala suerte. El gato negro seguía creando malestar a los soberanos y trataba de pasar desapercibido entre un pueblo supersticioso que al final sólo obedecía consignas de estado a través de los medios y de el miedo. Pero poco sospechaba el gato que el triunvirato había decidido cuarenta años atrás elegirlo para expiar los males del país. No se sabía bien si por conjuro o por medio de algún oscuro tratado internacional o concordato, que por cierto no aparecía en la constitución, se decretaba culpar siempre al gato negro de la crisis económica y social, que en realidad era fundamentalmente una auténtica crisis política, moral y cultural. El gato negro era libre e igual a las gatas negras, pero nunca podría haber sido blanco porque en este país sólo eran blancos los sepulcros consagrados. De hecho se le llamaba gato por costumbre, pero bien podía ser una gata. Sus maullidos molestaban y su sóla presencia causaba incomodidad en el estado. Realmente él no había decidido convertirse en un símbolo y sólo quería vivir libre y en igualdad. Pero tuvo la mala fortuna de cruzarse, una vez más en la historia de este país, por delante del monarca justo el día de su coronación. Ya había llovido mucho, casi siempre sobre mojado, y el país pasaba ahora por un mal momento. El cardenal y el banquero decidieron que era preciso sacrificar ya al gato negro, y así lo comunicarón al monarca. Apoyados por la prensa, dieron indicaciones claras a su sirviente más leal, la justicia, para condenar a muerte, que no juzgar, al gato negro.  Capturado por la policía y ante un pueblo que atendía este nuevo circo en que la justicia se había convertido, el tribunal que lo condenó a muerte le dejó hablar. El juez, con la foto del monarca presidiendo la sala, en su cartera la foto dedicada del cardenal y junto a ella, la tarjeta doradisima que premiaba su eficiencia, miraba a la victima con esa prepotencia que sólo un mal juez demuestra a la hora de privar a alguien de su vida o libertad. «Hablé» le ordenó el juez. «Señoría», dijo la gata, «se me condena por ser quien soy sin más. Sólo por mi presencia libertaria y mis maullidos artísticos se me culpa de causar todos los desastres de este país. Pero en primer lugar quiero que sepa que nada que venga de usted, ni del estado que representa, acepto en mi condición de ciudadana libre. En segundo lugar, no voy a morir sin denunciar una presencia mucho mas tenebrosa y que trae peor suerte que la que pudiese significar en el peor de los cuentos de su pobre jurisprudencia, esta negra gata.» El juez se sorprendió, no se sabe si por descubrir que era una gata o por el sólo pensamiento de que pudiese haber algo menos auspicioso que lo que con su mazo sentenciaba. Al fin y al cabo él, como el pueblo, servía un estado del que nadie cuestionaba su legitimidad. «Continúe», le ordenó el juez. «Señoría», dijo la gata, «a mi se me ha señalado como culpable y soy fácil de condenar, pero la presencia tenebrosa de que hablo tiene el poder de la invisibilidad y no puede condenarse, aunque todas y todos la veamos a diario y a todos y todas gobierne y afecte. No puede condenarse a quien condena. Ese gran condenador invisible se hace palpable a traves de un rostro que preside todos los despachos en este país, una cruz que llena todos los espacios públicos y un sonido metálico que obsesiona y aterroriza a la ciudadanía. En su presencia miles de personas acaban sin hogar y pierden sus trabajos. En su presencia millones de ciudadanas y ciudadanos son injustamente tratados. Delante de esta presencia se silencia la cultura y se estrangula el arte. Con su beneplacito se riega la desigualdad de la mujer, se fomenta la homofobia y se condena al extranjero, fomentando el miedo a la otra, a lo diferente. En su presencia hoy, yo perderé mi vida. ¿Digame que puede ser más siniestro o traer peor suerte? Ahora continúe su labor condenatoria, que justicia ejerce poca. Y por favor, con una conciencia, que seguro no será clara, pero que sin duda será recompensada por esa presencia, ese estado que usted representa y que yo no acepto» El juez sentenció, el rey sancionó, el cardenal intentó darle la extrema unción a la gata y el banquero… ¡Ay el banquero! Al banquero no se le vió públicamente. Mano invisible y siempre fiel a los postulados «Smithianos» sólo sabemos que el banquero pagó la esquela mortuoria en los diarios de mayor tirada y a algún premio de novela nacional por su orbituario – casí con certeza, gracias al seguro de vida de la gata negra. La gata no se sabe si fué al cielo, pero su espíritu libertario, sus convicciones igualitarias, su corazón solidario y su arte siguen vivos acechando discretamente en cada barrio, en cada calle, en cada pueblo y aldea de este país y sobre todo en el alma de su ciudadanía.

Capturado por la policía y ante un pueblo que atendía este nuevo circo en que la justicia se había convertido, el tribunal que lo condenó a muerte le dejó hablar. El juez, con la foto del monarca presidiendo la sala, en su cartera la foto dedicada del cardenal y junto a ella, la tarjeta doradisima que premiaba su eficiencia, miraba a la victima con esa prepotencia que sólo un mal juez demuestra a la hora de privar a alguien de su vida o libertad. «Hablé» le ordenó el juez. «Señoría», dijo la gata, «se me condena por ser quien soy sin más. Sólo por mi presencia libertaria y mis maullidos artísticos se me culpa de causar todos los desastres de este país. Pero en primer lugar quiero que sepa que nada que venga de usted, ni del estado que representa, acepto en mi condición de ciudadana libre. En segundo lugar, no voy a morir sin denunciar una presencia mucho mas tenebrosa y que trae peor suerte que la que pudiese significar en el peor de los cuentos de su pobre jurisprudencia, esta negra gata.» El juez se sorprendió, no se sabe si por descubrir que era una gata o por el sólo pensamiento de que pudiese haber algo menos auspicioso que lo que con su mazo sentenciaba. Al fin y al cabo él, como el pueblo, servía un estado del que nadie cuestionaba su legitimidad. «Continúe», le ordenó el juez. «Señoría», dijo la gata, «a mi se me ha señalado como culpable y soy fácil de condenar, pero la presencia tenebrosa de que hablo tiene el poder de la invisibilidad y no puede condenarse, aunque todas y todos la veamos a diario y a todos y todas gobierne y afecte. No puede condenarse a quien condena. Ese gran condenador invisible se hace palpable a traves de un rostro que preside todos los despachos en este país, una cruz que llena todos los espacios públicos y un sonido metálico que obsesiona y aterroriza a la ciudadanía. En su presencia miles de personas acaban sin hogar y pierden sus trabajos. En su presencia millones de ciudadanas y ciudadanos son injustamente tratados. Delante de esta presencia se silencia la cultura y se estrangula el arte. Con su beneplacito se riega la desigualdad de la mujer, se fomenta la homofobia y se condena al extranjero, fomentando el miedo a la otra, a lo diferente. En su presencia hoy, yo perderé mi vida. ¿Digame que puede ser más siniestro o traer peor suerte? Ahora continúe su labor condenatoria, que justicia ejerce poca. Y por favor, con una conciencia, que seguro no será clara, pero que sin duda será recompensada por esa presencia, ese estado que usted representa y que yo no acepto» El juez sentenció, el rey sancionó, el cardenal intentó darle la extrema unción a la gata y el banquero… ¡Ay el banquero! Al banquero no se le vió públicamente. Mano invisible y siempre fiel a los postulados «Smithianos» sólo sabemos que el banquero pagó la esquela mortuoria en los diarios de mayor tirada y a algún premio de novela nacional por su orbituario – casí con certeza, gracias al seguro de vida de la gata negra. La gata no se sabe si fué al cielo, pero su espíritu libertario, sus convicciones igualitarias, su corazón solidario y su arte siguen vivos acechando discretamente en cada barrio, en cada calle, en cada pueblo y aldea de este país y sobre todo en el alma de su ciudadanía.