Encuentra aquí el artículo publicado originalmente en Confilegal el 09/03/2020.

«El ‘franquismo sociológico’, puede comprenderse como el conjunto de actitudes sociopolíticas, regularidades de comportamiento personal y colectivo e inercias de pasividad o indecisión, fomentadas por cuarenta años de perseverante ejercicio de poder personal.” Carlos Ollero Gómez (1912-1993), catedrático de Teoría del Estado y Derecho Constitucional[1]

La abogacía “de toda la vida” es un concepto sociológico que, por poco estudiado, sigue estando poco definido.

Una afirmación identitaria de carácter sociológico, pronunciada para establecer cierta superioridad moral de carácter profesional, basada en la tradición.

Aunque cada vez más excepcional, su uso sigue invocando un corporativismo arquetípico que caracteriza a la abogacía española.

Dicha expresión, pronunciada por letrados de más de 60 años, se conecta, sin ánimo peyorativo y por una explicación histórica, con el «franquismo sociológico» en el ámbito profesional.

Mientras que en su regulación institucional, se conectaría a un «franquismo normativo», que trataré de explicar en esta columna.

Digamos, que la abogacía “de toda la vida”, que se desarrolló plácidamente en la corporación tradicional se enfrenta a serias contradicciones cuando trata de interaccionar en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. Equilibrista y sutil en lo público, suele ser grotesca y torpe en lo privado.

Mi padre, abogado casi toda su vida, se retiró, paradójicamente, sin ser abogado de toda la vida.

Profesor de EGB en Jerez de la Frontera, se asoció en 1982 con un recepcionista de Hotel, afiliado a la UGT, tras licenciarse en Derecho, para ejercer una profesión que les apasionaba.

Aunque practicaron la abogacía con dedicación, ayudando a mucha gente durante casi cuarenta años, nunca fueron, ni quisieron ser, considerados, abogados “de toda la vida”.

Porque para ser abogado “de toda la vida” necesitabas mucho más que haber ejercido la abogacía toda tu vida.

Era obligado tener ciertos apellidos, además de una afiliación política determinada.

Preferiblemente, cierta forma de vestir y de peinarte, actuar para determinados clientes importantes, además de encajar en la cultura del Colegio de Abogadas y Abogados que por circunscripción te correspondiese.

El Colegio de Jerez, fundado en el siglo XVIII, forjado en gran parte por señoritos y cofrades, tenía su propia idiosincrasia, como el resto de colegios del país, y ni mi padre ni su socio se interesaron por su corporativismo.

Los Colegios como hoy los conocemos, se consolidaron como instituciones corporativistas, bajo la supervisión del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), durante el primer franquismo, el más autoritario y corporativista.

Determinar hasta qué punto este corporativismo franquista influye hoy en nuestro ejercicio profesional y la cultura de la abogacía contemporánea, merecería una investigación sociológica.

Sin embargo a nivel institucional, la realidad normativa parece ofrecer pocas dudas sobre su origen franquista.

Tanto el Consejo General de la Abogacía Española como los Colegios de Abogadas y Abogados, responden en su organización, su estructura normativa y su cultura a muchos de los patrones de esa abogacía corporativista y conservadora del primer franquismo: la abogacía “de toda la vida”.

Pero, ¿han cambiado las cosas en los últimos cuarenta años?

Por supuesto que sí.

Nuestra abogacía se pronuncia constitucional, y ha cambiado mucho.

Pero habría que admitir que existen residuos de ese «franquismo sociológico» en lo profesional y a nivel normativo no progresamos al ritmo que nos marca la realidad internacional, ni nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

Por un lado, la profesión no progresa al ritmo que requiere la ciudadanía, pero sobre todo, no progresa a la velocidad que necesita nuestras propias y propios profesionales.

Una profesión antigua, pero joven y diversa social, política y demográficamente, y fundamentalmente independiente, que, para enfrentar el futuro, necesita transformarse.

Por otro lado, la institución de la abogacía lleva ya demasiado tiempo acostumbrada a mandar sin escuchar.

Ni reconoce ni representa la diversidad de una profesión que ya no es lo que era.

Instalada en su incuestionada, e incuestionable, zona de confort, se resiste a cambiar las cuatro normas que la organizan, cada una de las cuales mantiene su particular “sabor” y olor a naftalina:

EL «SACROSANTO» CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

Esa especie de “tótem” venerado por nuestra abogacía es poco más que una declaración de intenciones.

Aprobado a nivel interno por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española el 6 de marzo de 2019 y pese a la grandilocuencia de sus proposiciones, su incumplimiento raramente produce efectos, más allá de lo que endogámicamente determinan las comisiones deontológicas de los Colegios –cuyas sanciones no dejan de ser anecdóticas.

Sería preciso hacer un estudio detallado sobre el número de casos que deciden dichas comisiones y evaluar detalladamente la eficacia de sus sanciones.

EL «FANTASMAGÓRICO» ESTATUTO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

Una norma que no existe, aprobada sin debate parlamentario, como artículo único en el Real Decreto 658/2001 y derogada casi en su totalidad.

Los ecos de una nueva propuesta, deambulan de ministerio en ministerio como alma en pena.

No convence ni su contenido ni su elaboración; ajena a los criterios y rango normativo aplicables a una profesión como la abogacía, garante de garantías constitucionales.

No deja de ser constitucionalmente repugnante que su elaboración sea una tarea doméstica del CGAE que lo presenta como cuerpo único ante el ejecutivo, sin debate parlamentario.

Sería deseable que en su regulación y rango mirásemos a su hermana, la Notaría, regulada en la Ley de 28 de mayo 1862, Orgánica del Notariado –a la que convendría, por otra parte, modernizar y europeizar.

LA LEY «DE CONTROL» 2/1974 SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES

Hoy sigue vigente salvo un par de modificaciones introducidas por la Ley 74/1978.

Esta Ley requiere una adaptación en forma y fondo a una realidad mucho más participativa, representativa y democrática.

Una realidad donde los principios constitucionales de asociación, representación y participación tendrían que tener su cabida.

Esta Ley se elaboró a espaldas de los propios Colegios, por el Ministerio de Justicia franquista, que recientemente había intervenido del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), y la Abogacía Española, preocupada por su deriva liberal y por la creciente actividad asamblearia que se registraba en dichos Colegios y que era necesario vigilar y controlar.

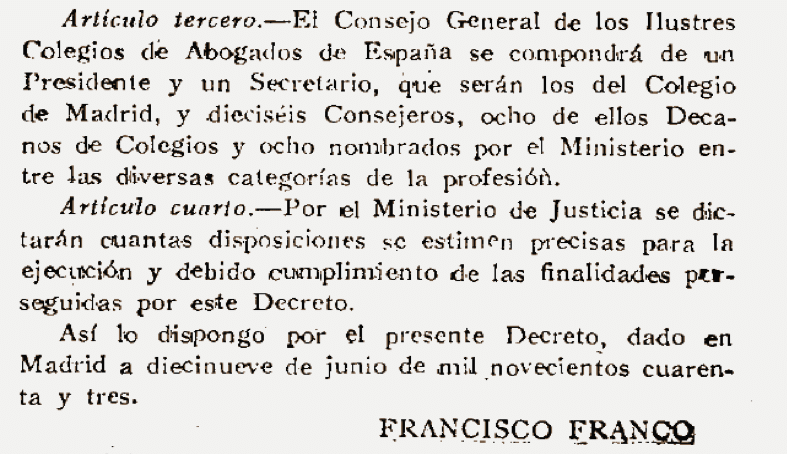

EL DECRETO POR EL QUE SE CREA EL CGAE

El Decreto “corporativista” de 19 de junio de 1943 de la Jefatura de Estado por el que se crea el Consejo General de los Ilustres Colegios de Abogados de España.

Vigente en su totalidad y en su espíritu fundacional.

Determina legalmente la creación de una institución típicamente franquista, nacida para “coordinar”, eufemismo utilizado para controlar, desde Madrid el resto de los Colegios, bajo la supervisión directa del Ministerio de Justicia.

Establece una relación jerárquica, y vertical, de esta corporación con los Colegios, terminando con la tradición liberal e independiente de que gozaban estos a nivel local.

Salvo en lo relativo al cosmético cambio de nombre y su disociación formal del ICAM, no ha habido una revisión profunda de esta norma, que consagra una institución en la cúspide de una pirámide que debería revisarse.

La normativa que lo regula hoy es un Reglamento de régimen interno aprobado por el propio CGAE en enero de 2018, muy alineado con la regulación colegial de 1974.

Esta norma carece de las garantías necesarias establecidas en nuestra constitución para el funcionamiento democrático de una organización que asocia a más de 150.000 profesionales.

Por cierto, la falta de inclusión de dicha norma en el listado de la normativa profesional del CGAE, habla por sí misma.

El Consejo General de la Abogacía Española, elegido por las y los 83 decanos de los Colegios de Abogadas y Abogados, se encuentra bastante anclado en los valores y principios de un régimen que convendría olvidar.

Su regulación y sus normas, sus estructuras de gobierno corporativo, sus sistemas representativos y electorales, su configuración geográfica, su falta de transparencia en la toma de decisiones y su ausencia en los grandes asuntos políticos, sociales, económicos y culturales de este país, requiere una labor de autocrítica.

Así las cosas, aunque la abogacía de toda la vida, instada como está a nivel institucional, parece estar cómoda, la permanencia en el mismo espacio durante tanto tiempo enrarece el aire que se respira.

La abogacía institucional necesita abrir ventanas y puertas; de par en par.

Una gran mayoría de las 150.000 abogadas y abogados de este país, y la propia institución, necesitan aire fresco y lo necesitan pronto.

Es preciso realizar una crítica a la abogacía, analizar sociológica y económicamente nuestra profesión y la propia institución, además de sus corporaciones.

Una vez tengamos un mapa claro, habría que decidir entre todos y todas sus miembros la configuración de la abogacía que realmente necesitamos.

Procede renovar el aire en los salones de una abogacía “de toda la vida”, que, para la mayoría, no es la abogacía de nuestras vidas.

————

[1] Ollero Gómez, Carlos (1912-1993) “Cambio político, monarquía parlamentaria y consolidación de la democracia” Cuenta y Razón, núm. 17 Mayo-Junio 1984.